映画『爆弾』を観た元刑事に聞いてみた「犯人と取調室での頭脳戦って本当にある?」

2026.01.21

選挙をテーマにした新作RPG『メタファー リファンタジオ』の発売を控えるアトラス。

前作『P5R』で、大衆社会はどのように描かれ、「ディストピア」はどう否定されたのか。

クリエイター

この記事の制作者たち

2023年の末、私はPlayStation5で『ペルソナ5 ザ・ロイヤル(以下、『P5R』と表記)』(アトラス)をプレイしていた。高校生の主人公を中心とするグループが「心の怪盗団」として活躍する人気RPGだ。

私は『P5R』をプレイしながら、幾度となく「大衆社会論だ……」と呟くことになった。その少し前、私は大衆社会論に関する論文を書いたのだが、『P5R』はまさに「大衆」を重要なテーマとする作品だったからだ。

ペルソナ5には無印とロイヤルの二種類があるのだけれども、ロイヤルのほうが大衆社会論としての深みが増している。

— Shotaro TSUDA (@brighthelmer) April 5, 2024

折しも、アトラスは2024年の10月11日(金)に新作RPG『メタファー リファンタジオ』の発売を予定している。ペルソナ3/4/5のスタッフによる作品で、トレイラーを見る限り、たしかにインターフェースはペルソナシリーズを思い出させる。

のみならず、『メタファー』のテーマは選挙による王位争奪戦だというではないか。王の死によって統率を失った王国で、全国民の投票で王を決める「選挙魔法」が発動され、主人公は旅のなかで選挙への参加を決意するのだという。

選挙といえば世論であり、世論といえば大衆である。そんなわけで、私も『メタファー』で遊ぶのをめちゃくちゃ楽しみにしているのだが、この論考では私がなぜ『P5R』で大衆社会論を連想したのかを論じたいと思う。結論の一部を述べておくと、『P5R』は数ある大衆社会論のなかでもきわめて現代的なバージョンのそれを想起させる造りになっており、それだけに難しいテーマを扱っていると言えるからだ。

もちろん、『P5R』はそういう小難しいことを全く考えずとも楽しめるゲームではあるのだが、あえてそこを掘り下げてみたいというのが研究者の病なのである。

なお、この論考では『P5R』のネタバレを極限までおこなう。無印版『ペルソナ5』からさらに現代的な大衆社会論へと進化を遂げた『P5R』において、なぜ「ディストピア」を否定することが正規エンドとされているのか、発売後から議論を呼んだエンディングについて読み解いてみたい。

なので、まだの人はプレイしてから以下を読むことを勧めたい。Xbox Series X|SとXbox One、PlayStation4、PlayStation5、Nintendo Switch、Windowsでプレイできる。なんだかアトラスの回し者のような文章になっているが、宣伝費はもらっていない。

宣伝で言えば、上で述べた論文は『ソーシャルメディア時代の「大衆社会」論:「マス」概念の再検討』(ミネルヴァ書房)という論文集に収録されている。こちらは紛れもなく宣伝である。学術書ではあるが、読んでもらえると嬉しい。

『ソーシャルメディア時代の「大衆社会」論:「マス」概念の再検討』書影/画像はAmazonより

目次

- 伝統から解放されバラバラに画一化された大衆を論じる大衆社会論

- 「心の怪盗団」が活躍するジュブナイルRPG『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』

- 『ペルソナ5』の「真のボス」としての大衆

- アトラス社内でも議論があった、幸福な「丸喜エンド」

- 否定するのがより困難な「ディストピア」丸喜拓人の思想

- 『P5R』は自己責任論に基づいて制作されているのか

- 自己責任論と功利主義的パターナリズムの狭間で

ここでいったん『P5R』の話を離れて、大衆社会論について簡単に見ておこう。

大衆社会論はとりわけ20世紀前半に多くの関心を集めた、社会に対する見方、考え方だ。もっとも、大衆社会論には批判も多く、20世紀後半になると多くの論者が大衆社会の終焉を語るようになった。

にもかかわらず、大衆社会論的な発想は21世紀になってもエンタメも含めて様々なところに見られるし、リバイバル的に大衆社会論の人気が復活することもある。そういう意味では不思議な理論である。

大衆社会論の最初のキモは「伝統的な絆から解放された人間が増えた」ということにある。産業化が進み、農村から都市への大規模な人口移動が生じるようになると、多くの人は見ず知らずの人間に囲まれて暮らすようになる。道で出会う人も、電車で乗り合わせる人も、だいたいが全く知らない他人ということになる。

そうした状況において、かつては人々を保護していた、別の言い方をすれば縛り付けていた伝統的な絆は、その力を弱める。どこに住むのか、どんな職業に就くのか、誰と結婚するのか、あるいはそもそも結婚するかしないかといったことを個々人が自由に選べるようになっていくのだ。

ただし大衆社会論者は、人々がただ自由になったとは考えない。それどころか、伝統的な絆が失われたために、場合によっては彼ら、彼女らを画一的にコントロールする力がよりいっそう強力に働くようになると論じる。

『自由からの逃走 新版』書影/画像はAmazonより

まず一方では、多くの人々は新たに与えられた自由の重荷に耐えられない。自分で決められるということは、自分で決めなくてはならないということであり、その結果に責任を負わねばならないということでもある。だからこそ、誰か自分の代わりに決めてほしいという願望が高まる。

他方では、人々をコントロールするための手段も発達してくる。官僚制度や企業組織の発達、そして言うまでもなくマスメディアの発達だ。なかでもラジオは、人類史上初めて、エリートが自らのメッセージを個々の家庭の中にまで送り届けることを可能にした。

20世紀前半のドイツにおけるナチスの台頭がしばしばラジオの普及と結びつけて語られてきた背景には、こうした大衆社会論の影響がある(もっとも現在では、ナチスがラジオを使えるようになったのは政権を掌握した後のことであり、ラジオの影響力を過大に評価すべきではないと指摘されるようになっている)。

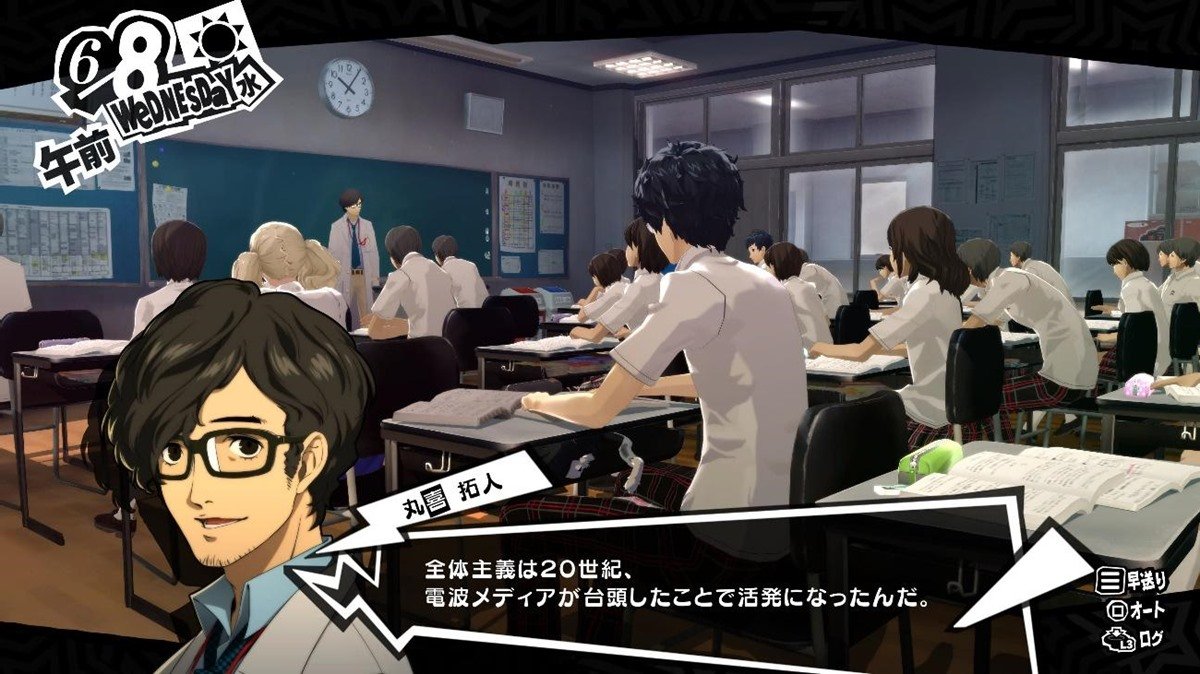

丸喜拓人が授業中に全体主義とメディアとの関係を解説するシーン/以下ゲーム画像は、すべて筆者によるスクリーンショット

『P5R』には、高校の授業中にカウンセラーの丸喜拓人(後述)が全体主義とメディアとの関係を解説するシーンがある。丸喜によれば、全体主義は「個人よりも全体を優先する思想や現象」であり、「電波メディアの台頭」が全体主義の活性化をもたらしたのだという。

このように、「人々がバラバラになること」と「人々が画一化すること」という一見すると矛盾する主張が組み合わさっていることが、大衆社会論に独特の魅力を与えている。力点を変えることで、いろいろな状況が説明できてしまえるからだ。

ただし、大衆社会を論じる人々のなかでも、エリート(または独裁者)と大衆の関係をどのように見るかで立場が分かれる。

まず、エリートによる大衆のコントロールを問題視する立場がある。この見方に立てば、大衆はいわば無力な被害者であり、情報操作によってエリートに都合の良いように簡単に操られてしまう。

『NHK「100分de名著」ブックス オルテガ 大衆の反逆』書影/画像はAmazonより

それに対し、むしろエリートが大衆の言いなりになってしまっていると考える立場もある。本来であれば社会を指導すべきエリートが、選挙結果や支持率を気にするあまり、大衆の短絡的な願望に振り回されてしまう状況こそが問題だというのだ。

ということで、大衆社会論をかなり乱暴に紹介してきた。それでは、以上の観点から眺めたときに、『P5R』をどのように位置づけることができるのだろうか。

続きを読むにはメンバーシップ登録が必要です

今すぐ10日間無料お試しを始めて記事の続きを読もう

残り 13625文字 / 画像27枚

800本以上のオリジナルコンテンツを読み放題

KAI-YOU Discordコミュニティへの参加

メンバー限定イベントやラジオ配信、先行特典も

※初回登録の方に限り、無料お試し期間中に解約した場合、料金は一切かかりません。

様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け

様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集

現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。

ライター

『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター

ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集

語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集

結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集

日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集

オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者

減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。